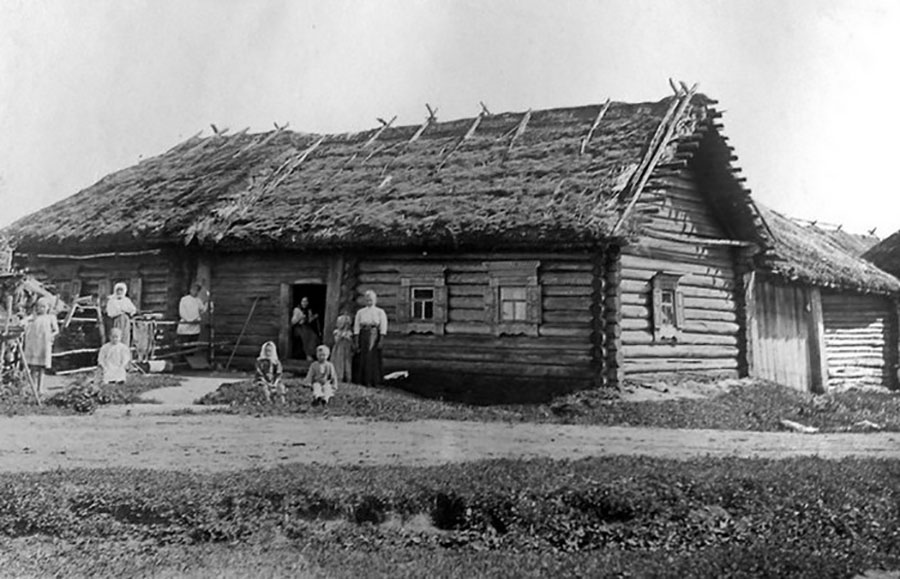

Курная изба

В разных регионах русские дома отличались: во многом их внешний облик зависел от климата или традиций местности. Но было в избах на севере и на юге и много общего – например, их строили по схожим технологиям и с похожей внутренней планировкой, а внутри обязательно выделяли красный угол и старались по мере сил украсить дом.

Несомненно, первым срубом, который сделал человек, была жилая клеть, или, как впоследствии её стали называть «изба».

Термин «изба» происходит от древнеславянского «истьба». «Истьбою», «истопкою» в летописи назывался отапливаемый жилой сруб в отличие от клети – неотапливаемого. Древнейшие избы были курные (топившиеся «по-чёрному») с очагом, позже – с печью каменной или глинобитной без дымохода (дым выходил в отверстие в потолке или в стене и в окна). Дымоход, по археологическим данным, известен с XII в. С тех пор изба топилась «по-белому».

Изба рудная, она же курная, чёрная – изба с печью без дымохода. В такой избе дым при топке выходит через окно, открытую дверь или через дымницу. Рудный – в прошлом – замаранный, затемнённый, таким был потолок этих изб. Их также называли курниками, курными.

Рудная или курная изба практически исчезла в современной северной деревне. Увидеть её теперь можно лишь в музеях деревянного зодчества. А ведь и в России, и в северных, по крайней мере, странах такие избы были основным типом жилища.

Тем не менее курные избы на Руси гораздо продуманнее, чем кажется.

Русское деревянное зодчество прошло большой путь развития с момента своего зарождения – от примитивной полуземлянки и сруба с печью, топящейся по-черному, которая внешне напоминала современные охотничьи избушки, до огромных северных домов-комплексов и богатых царских хором, такого, скажем, как дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском со сложным расположением построек, изобилием переходов, крылец, шатров, бочек и всевозможных украшений с богатой резьбой.

До конца IX века избы на Руси строились в виде полуземлянок: чтобы защитить бревенчатый дом от зимних холодов, его частично, иногда на треть, заглубляли в землю.

Постепенно дома стали строить на поверхности земли, добавили полы, окна, двери. Так постепенно вырабатывался традиционный тип сельского жилища на Руси, которое представляло собой избу, построенную по срубной технологии. Клеть покрывалась обычно двухскатной крышей, в разных местностях имеющая разный подъём.

Позже, начиная с Южной и Центральной России, на клетях изб начала возводится стропильная конструкция, несущая система которой состоит из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. С появлением стропильной кровли на Руси появляются 3-4 скатные крыши.

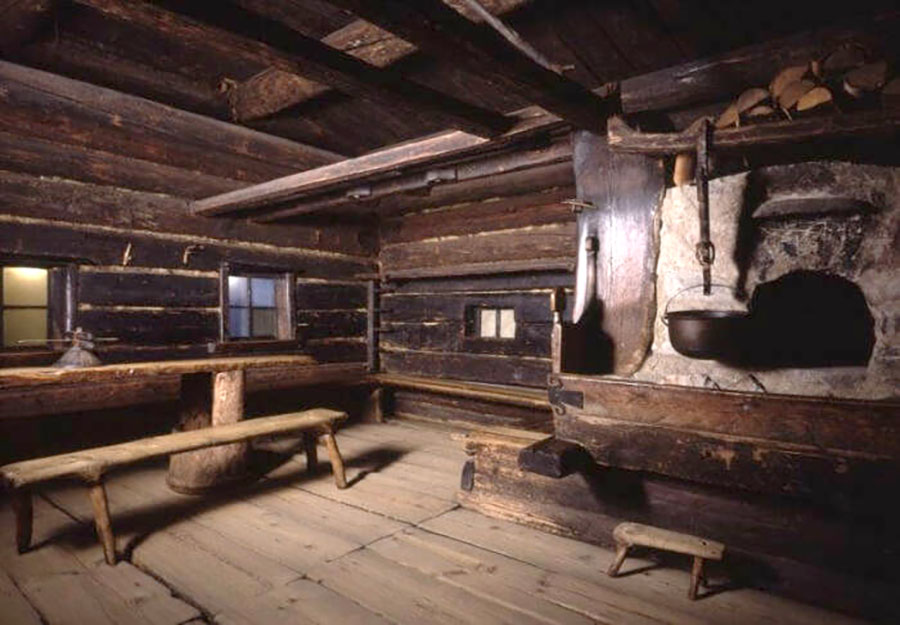

Планировка избы обычно была традиционной: в одном из углов, но не впритык к стене, чтобы осталось небольшое пространство – закуток, располагалась печь.

По диагонали от неё находился красный угол: здесь на стене вешали иконы, ставили обеденный стол.

Вплоть до XIX века на Руси большинство изб были курными (а в Северном Поморье курные избы строились вплоть до середины XX века) и топились по-чёрному. Изба называлась «курной» в связи с тем, что из устья печи дым «курился», то есть выходил, не в трубу, а в помещение, и только затем через специальные волоковые окошки, дверки или дымницы выходил на улицу.

Те, у кого есть баня по-чёрному, могут подумать, что такие курные избы были всегда грязными и в саже, но нет. На стенах висели белые рушники, стояла посуда на полках и всё было чистым. В саже могли быть только два-три венца под самой крышей выше волоковых окошек (окно с задвижкой на стене), где скапливался дым, да нежилые комнаты (сени).

Курная изба (не пятистенок) без потолка. Сажа только на верхних венцах, а всё, что ниже головы чистое. Как раз по этому уровню обычно делались полки.

Отопление по-чёрному было гораздо более эффективным. КПД составлял почти 95%, так как дым вместе с теплом не улетал в трубу, а сначала обогревал помещение и лишь потом уже холодным уходил в дымницу, которая делалась в другом конце избы, что помогало экономить дрова. Осенью протопить такую печь на ночь можно было оберемком соломы. В том, что дым выходил из дома уже холодным ещё и очень важный элемент противопожарной безопасности. Крыши были из соломы или из щепы, и от любой искры могли загореться, что в и происходило, когда в таких избах клали печи с трубами.

Если говорить про пятистенки (дом с двумя комнатами: сени и житло), то в них всегда был потолок. Не обязательно из тёса, но хотя бы из жердей обмазанным глиной с кострой (одеревеневшими частями от прядильных растений типа льна, конопли и других). В таких избах печь стояла в житле (жилой комнате), дым по дымоходу уходил в сени, а потом под кровлю, где через всё то же волоковое окошко по верхнему венцу или дымник выходил на улицу.

Таким образом жилая комната была тёплой и без дыма, сени при курном отоплении тоже были тёплыми. В добавок под коньком в дыму коптились мясные ребра, сало и рыба вялилась в дыму. Интересно и то, что дым выполнял дезинфицирующую функцию, в курных избах – это доказано – никогда не заводились тараканы и клопы.

В общем, тепло и дым использовались по максимуму.

Избы по-белому на Руси появились только в XV веке и были они обычно только у зажиточных людей, купцов, бояр, князей, в основном в городах. Деревни же сплошь топились по-чёрному.

http://kenozerjelive.ru/smoked-houses2.htm

https://voronov-yuri.livejournal.com/6678.html