Тунгусский метеорит

Ранним утром 30 июня 1908 года на территории бассейна Подкаменной Тунгуски произошел мощный взрыв... Так, или примерно так начинается большинство статей, посвящённых одной из величайших загадок XX века. «Тунгусский феномен», «падение Тунгусского метеорита», «Тунгусское событие» – так называют его в различных источниках.

Вот уже сотню лет геологи, вулканологи, астрономы, физики и специалисты других направлений пытаются найти ответ на главный вопрос: что это было? Астероид, комета, взрыв метана или столкновение с миниатюрной черной дырой? Известно более 120 гипотез, предлагающих различные варианты объяснения этого события.

Отсутствие понимания природы Тунгусского взрыва вызвало закономерный всплеск мифотворчества. Среди гипотез можно встретить крушение космического корабля, лазерный сигнал инопланетной цивилизации, эксперимент Никола Теслы и даже испытание ядерного оружия.

В район Подкаменной Тунгуски отправлялись экспедиции советских и зарубежных университетов, но не смотря на обилие полученных данных, тайна Тунгусского события остается неразгаданной до сих пор.

Как это было…

Ранним утром 30 июня 1908 года жители сёл и деревень в районе Ангары, Нижней Тунгуски, верхнего течения Лены были напуганы небывалым явлением. Огненный шар пронесся по безоблачному небу в северо-западном направлении. Многие позже описывали его как «огненный сноп», кому-то объект показался похожим на цилиндр. От объекта летели искры, за ним тянулся длинный пылающий хвост, оставивший в небе голубую полосу. Некоторые свидетели запомнили сопровождавшие полёт объекта шум и гул, напоминающие сильный ветер. Другие говорили, что полёт проходил в абсолютной тишине.

Спустя непродолжительное время Семёнов Семён, житель фактории Ванавара, расположенной в 70 км от эпицентра на берегу Подкаменной Тунгуски, увидел, как небо раздвоилось и всю его северную часть охватил огонь. Жар был такой силы, что Семенову показалось, будто на нем горит рубаха. Ударная волна сбросила Семенова с крыльца на три сажени. За ударом последовала стук, как от падающих камней, и серия взрывов, напоминающих пушечную стрельбу. А за ними с севера пришел горячий ветер, выбивший в окнах стекла и выломавший железную задвижку на двери амбара.

В то же время два брата-эвенка Чучанчи и Чекарена, спавшие в чуме на берегу реки Аваркитта, проснулись от подземных толчков, сильного свиста и шума ветра. Толчки продолжались, было слышно, как валятся окружающие деревья. Братья хотели выскочить из чума, но тут раздался удар грома, земля задрожала, и порыв ветра повалил чум. Вокруг падали горящие лиственницы, горела хвоя, сушняк, мох, дым и жар разъедали глаза. И тогда над горой, покрытой упавшим лесом, взошло второе солнце. За резкой вспышкой, от которой стало больно глазам, последовал чудовищный удар грома. От эпицентра взрыва эвенков отделяло всего 30 км.

В 400 км к югу от эпицентра, в селе Кежемское, жители почувствовали три мощных удара, сопровождающихся землетрясением. В течение 5-6 минут было слышно около 50 взрывов, напоминающих артиллерийский огонь. При этом небо оставалось безоблачным, лишь далеко на севере виднелось облако пепельного цвета, которое быстро рассеялось.

Наблюдавшие полет объекта жители огромной территории к северо-востоку от Байкала также слышали три мощных взрыва, от которых дрожали и разбивались стекла в домах и падала посуда. Местами ударной волной сбивало людей с ног. Прошедшие войну мужики сравнивали их с выстрелами артиллерии. Женщины плакали. В панике люди выбегали из домов, посчитав, что настал конец света. Отголоски взрыва в бассейне Тунгуски были слышны за 800 км от эпицентра.

Ударная и сейсмическая волна от взрыва фиксировалась на огромном расстоянии: в Ташкенте, Тбилиси, Великобритании и США. Метеостанции зафиксировали магнитную бурю, продолжавшуюся в течение пяти часов после взрыва.

До 1 июля по всей Европе и Западной Сибири наблюдались необычные атмосферные явления: солнечные гало, серебристые облака, яркие сумерки. В Шотландии, в полночь, люди фотографировали без вспышки. Аномальное свечение в северной части неба держалось ещё несколько дней.

Пройдёт полвека, и в ходе систематических опросов будет собрано более 700 достоверных описаний этого события очевидцами. Однако, в 1908 году, не смотря на масштабность явления, интерес к нему был весьма слабым.

В чём причина? Злую шутку сыграла недостоверная информация в томской газете «Сибирская жизнь». 29 июня (12 июля) 1908 г. в ней была опубликована заметка А.В. Андрианова, в которой сообщалось: «В половине июня, около 8 час. утра, в нескольких саженях от полотна железной дороги, близ разъезда Филимоново, значит не доезжая 11 вёрст до Канска, по рассказам упал огромный метеорит. Падение его сопровождалось страшным гулом и оглушительным ударом, который, будто бы, был слышен на расстоянии более 40 вёрст по прямой линии. <…> …Метеорит почти весь врезался в землю – торчит лишь его верхушка; он представляет каменную массу беловатого цвета, достигающую величины, будто бы, 6 кубич. сажен».

12(25) сентября 1908 г. информация о падении метеорита «близ разъезда Филимоново» появилась в столичной газете «Санкт-Петербургские ведомости». Заметку прочитал академик С.Ф. Ольденбург и направил телеграфный запрос енисейскому губернатору с просьбой прислать образцы упавшего метеорита. В ответ губернатор сообщил, что организованная им проверка не подтвердила факт падения метеорита, а слухи об этом – результат неверных сообщений в местной печати.

В «Известиях Академии наук» за 1908 г. появилось официальное опровержение сообщений о падении метеорита в Сибири. И о событии на долгие годы забыли – исследование уникального явления природы было отсрочено почти на полтора десятилетия.

Между тем у губернатора был официальный рапорт, направленный ему 19 июня (2 июля) 1908 г. уездным исправником И.К. Солониным, о том, что «17-го минувшего июня, в 7 ч. утра над селом Кежемским (на Ангаре) с юга по направлению к северу, при ясной погоде высоко в небесном пространстве пролетел громадных размеров аэролит, который, разрядившись, произвёл ряд звуков, подобных выстрелам из орудий, а затем исчез». Если бы губернатор сопоставил запрос Ольденбурга с рапортом исправника, то история приняла бы другой оборот.

События, вызванные заметкой А.В. Андрианова, на этом не закончились. Она была перепечатана на обороте листка за 2 (15) июля в отрывном календаре 1910 г. издательства Отто Кирхнера в Санкт-Петербурге, и ей вновь суждено было сыграть важную роль в истории метеоритики.

В начале сентября 1921 г. накануне отъезда Л.А. Кулика в Сибирь Д.О. Святский, редактор журнала «Мироведение» и знаток истории астрономии, передаёт ему листок из отрывного календаря с сообщением о падении в 1908 г. огромного метеорита вблизи г. Канск. Информация была дана на всякий случай, но именно с неё начнётся многолетняя история исследований Тунгусского феномена.

А между тем в европейской части России и в Европе публиковались статьи о необыкновенном атмосферном свечении ночью 30 июня 1908 года, которое никто не связал с тунгусским феноменом. После этого долгие 13 лет никто не интересовался произошедшим событием. Бойня Первой Мировой сменилась Революцией, за которой пришла Гражданская война. Начало исследованиям Тунгусского феномена было положено лишь в 1921 году.

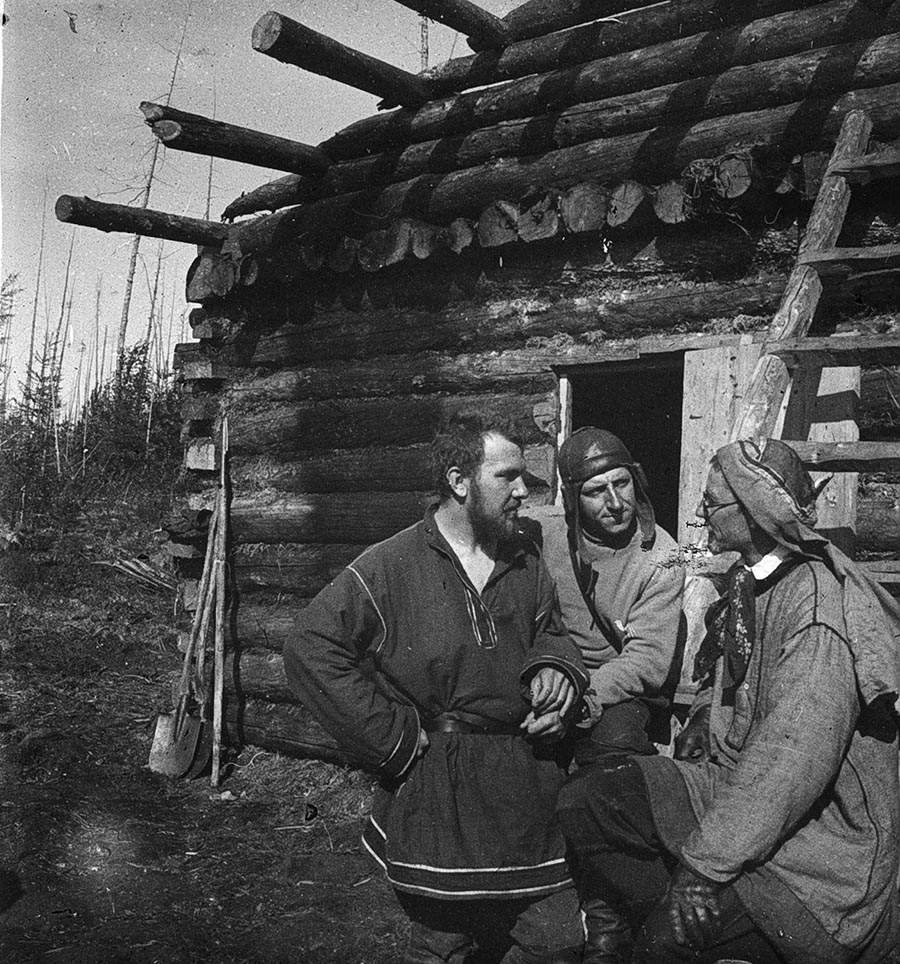

Первым шагом на пути исследования Тунгусского феномена стало создание Метеоритного отдела при Минералогическом музее АН. Инициатором стал минералог Леонид Алексеевич Кулик. Молодая наука метеоритика остро нуждалась в фактах и образцах. Для их сбора в 1921 году была организована первая в истории отечественной науки экспедиция по поиску метеоритов и проверке сведений об их падении. Организацию экспедиции поддержали академики В.И. Вернадский и А.Е. Ферсман, а Л.И. Кулик был назначен руководителем.

По железной дороге экспедиция проехала от Петрограда до Канска. Л.А. Кулик в г. Канск и его окрестностях находит большое количество свидетелей пролёта болида 1908 г. На основании опросов очевидцев он приходит к выводу, что гораздо севернее Канска упал большой метеорит. Его догадку подтверждает бывший директор Иркутской обсерватории А.В. Вознесенский.

Экспедиция пробудила огромный интерес к Тунгусскому феномену. Была установлена связь между полётом болида в Сибири и аномальными астрономическими явлениями в Европе – белыми ночами, яркими, красочными зорями, большим количеством серебристых облаков. Появились сведения от проживающих в регионе эвенков. И главное – было установлено место падения: верховья реки Подкаменная Тунгуска, к северу от фактории Ванавара.

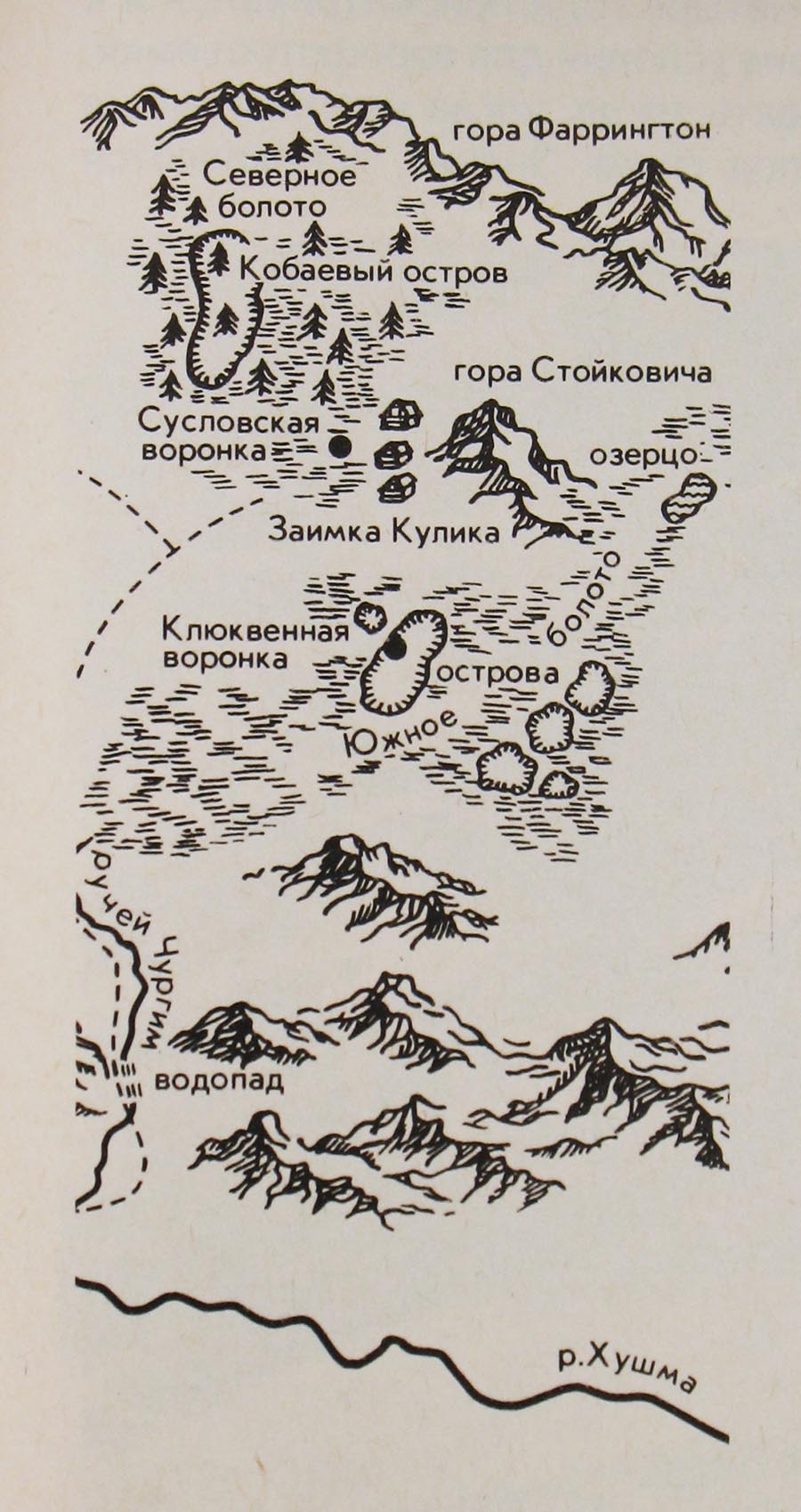

В 1927 году Л.А. Кулик вместе с помощником А.Э. Гюлихой отправились к месту предполагаемого падения метеорита. Так начался первый, «Куликовский» этап исследования Тунгусского феномена. С 1927 по 1939 год Леонид Кулик организовал и принял участие в четырёх экспедициях на Подкаменную Тунгуску. Результатом стала разведка точного маршрута к месту падения, организация исследовательской базы из трёх изб неподалеку от места падения. А главное – фиксация картины грандиозных разрушений, нанесённых таежному ландшафту. Даже 20 лет спустя они были хорошо заметны и поражали своим масштабом.

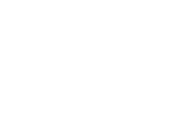

В 1925 и 1927 гг. журнал «Мироведение» публикует сразу три статьи, посвящённые падению космического тела в 1908 г. В первой А.В. Вознесенский на основании записей сейсмографов и барографа уточняет время события и довольно точно определяет траекторию болида и координаты эпицентра. При этом на базе анализа движения воздушных волн, зарегистрированных барографом, он впервые утверждает, что метеорит взорвался, не долетев до земной поверхности. В том же номере С.В. Обручев сообщает об области поваленного леса в бассейне реки Подкаменная Тунгуска недалеко от фактории Ванавара и публикует свидетельские показания тунгусов. Наконец, в 1927 г. появилась статья И.М. Суслова, где он даёт схему района катастрофы, отметив на ней местонахождение пострадавших чумов эвенков

Исследования были прерваны войной. Л.И. Кулик, не смотря на свой возраст (58 лет), вступил в ряды народного ополчения и в октябре 1941 года попал в окружение в Смоленской области. Ранение, концлагерь, организация лазарета для пленных, связь с партизанами, несработавший план побега. В апреле 1942 года Леонид Кулик умер в плену от тифа.

Спустя пять лет в Приморском крае упал один из крупнейших обнаруженных метеоритов – Сихотэ-Алиньский. Его изучение возобновило интерес к проблеме тунгусского болида. В научной среде не сомневались: в 1908 году в Сибири упал гигантский железный метеорит. Осталось только найти его обломки. В 1953 году проблемой Тунгусского феномена занялся Комитет по метеоритам АН СССР (КМЕТ) под руководством геохимика и планетолога К.П. Флоренского. Однако, две экспедиции принесли обескураживающие результаты: в районе предполагаемого падения метеорита нет и следа от космического тела. Даже мельчайшие магнетитовые шарики, которых просто не может не быть после падения объекта таких размеров, отсутствовали в первоначальных пробах. Потом их найдут, но ситуацию это не улучшит.

КМЕТ официально выдвинул предположение о воздушном взрыве неизвестного космического тела, возможно кометы. После расчётных работ был сделан вывод: рыхлое космическое тело из смеси замерзших газов и пыли, войдя в атмосферу по определенной траектории могло взорваться, не оставив следа. Не найдя подтверждений кометной гипотезы, КМЕТ устранился от решения проблемы в 1962 году.

Несостоятельность научных гипотез о природе Тунгусского метеорита породил бурную дискуссию. В качестве альтернативы в конце 50-х годов впервые была всерьёз озвучена версия об искусственном происхождении взрыва. Характер разрушений был слишком похож на последствия атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, что было невозможно проигнорировать. Наконец, приобрело популярность мнение писателя-фантаста А. Казанцева о том, что в сибирской тайге потерпел крушение космический корабль инопланетной цивилизации. Следом появились не менее фантастические версии о гигантских шаровых молниях, черных дырах и антиматерии, экспериментах Теслы и т.д. Тунгусский феномен обрастал мифологией.

А на смену КМЕТ пришла Комплексная Самодеятельная Экспедиция, сформированная в 1958 году томскими учёными и энтузиастами. Работа КСЭ продолжается до сих пор, хотя самый активный период деятельности пришелся на 60-е – 80-е года. В отличие от КМЕТ-а, КСЭ была и остается неформальной организацией, объединяющей людей, заинтересованных в научном решении проблемы Тунгусского феномена.

Задача, определённая участниками КСЭ, была следующей: собрать максимальное количество данных из района катастрофы и провести их анализ, не отдавая предпочтение какой-либо одной гипотезе.

Ежегодные выезды КСЭ на Подкаменную Тунгуску имели значительный масштаб. Как правило, в них принимало участие более 40 человек, в крупнейших от 70 до 100 исследователей. Был накоплен огромный материал по проблеме. Изданы 14 сборников научных работ в издательствах «Наука» и Томского госуниверситета.

Исследования, начатые ещё Леонидом Куликом, продолженные КМЕТ-ом и КСЭ, не дают однозначного решения Тунгуской проблемы, но позволяют составить подробное описание последствий аномального события, известного как падение Тунгусского метеорита.

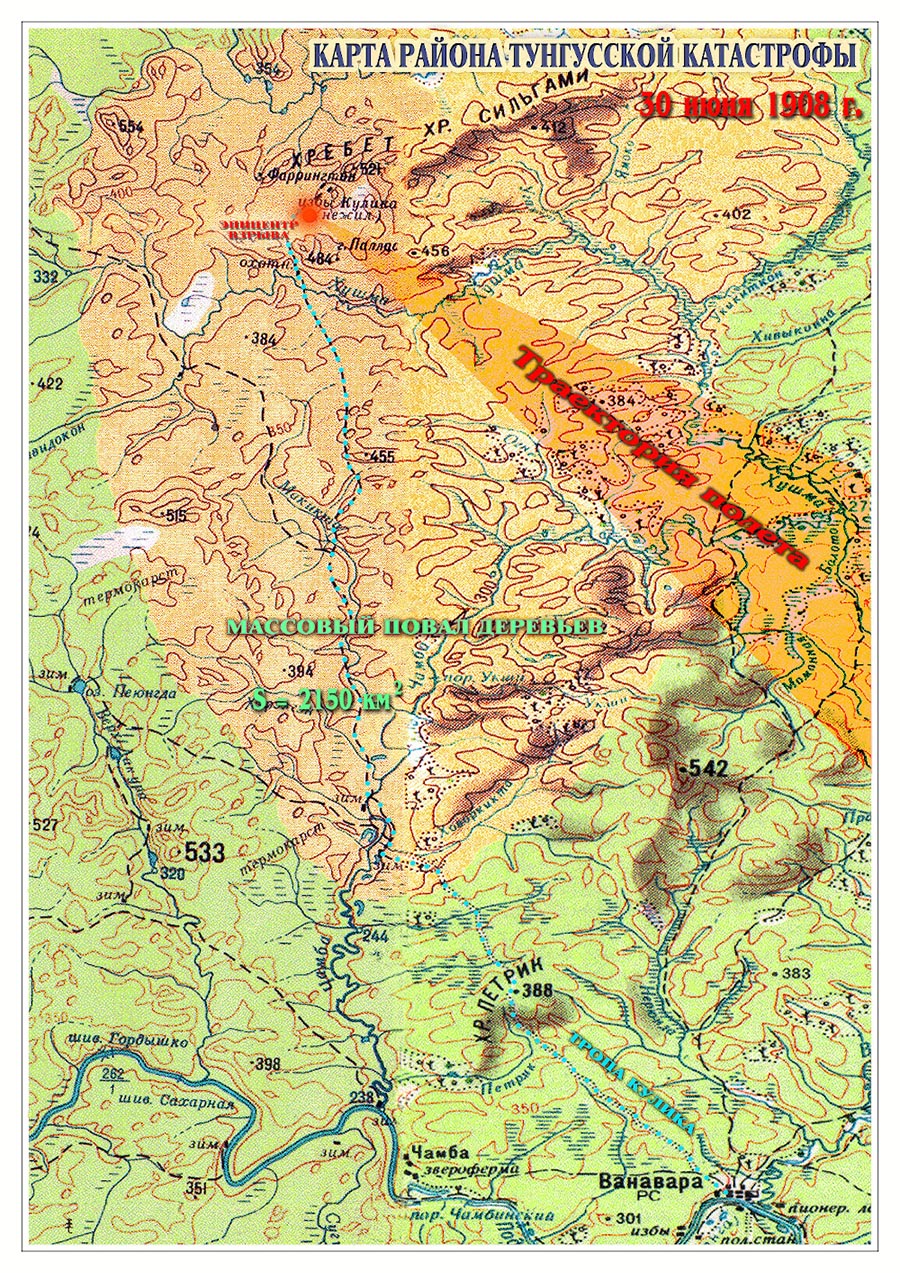

В чём можно быть точно уверенными – это в том, что некое крупное тело действительно пролетело 30 июня 1908 года над территорией Сибири с юго-востока на северо-запад, после чего в бассейне Подкаменной Тунгуски произошёл мощный взрыв. Время взрыва было определено по многочисленным сейсмограммам и барограммам, и составляет 0 часов 14 минут по Гринвичу. Координаты: 60º53,7` с.ш и 101º53,5` в.д.

Взрыв произошёл в воздухе, на высоте от 6 до 11 км. Энергия взрыва рассчитывалась неоднократно, получившиеся значения укладываются в пределы 10-50 мегатонн тротилового эквивалента. Для сравнения: бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн. Мощность термоядерной «Царь-бомбы» – 58,6 мегатонн. Взрыв вулкана Кракатау 100-200 мегатонн. Ударная волна вызвала землетрясение, местами до 5 баллов по шкале MSK-64, что фиксировалось по всей Центральной Сибири и далеко за её пределами.

Взрыв вызвал радиальный вывал леса в радиусе нескольких десятков километров. На расстоянии до 30 км от эпицентра – сплошной бурелом, до 55 км – спорадическая вывалка тайги, усиливающаяся на возвышенностях. Территория, на которой вывален лес, имеет очертания, напоминающие ночную бабочку, площадью 2000 км². Наземные исследования и аэрофотосъемка выделяют от 2 до 4 центров бурелома, что вместе с формой площади может говорить о сложном характере взрыва.

При этом даже в центральной зоне помимо бурелома имеется немало деревьев, переживших катастрофу, но потерявших практически все ветви.

Вывалу леса сопутствовал пожар. В радиусе 20-25 км от центра взрыва деревья опалены одинаковым образом. Обгоревшая сторона обращена в сторону центра вывала, сам ожог равномерный и однообразный по всей площади. Следы огня идут от вершины к корню.

На местности имеются следы мощного наводнения. Болота в центральной зоне бурелома имеют деформации в торфяниках. Торфяная масса смята в складки, разорвана и перемешана. Имеются концентрические торфяные валы в районе Южного озера, возникшие при спаде воды. Растительность торфяников в 1939 году была молодой. Причины наводнения не ясны, по данным Л. Кулика произошёл выход грунтовых вод из-под вечной мерзлоты, что подтверждалось в ходе бурения скважин. О наводнении рассказывали и побывавшие на местности эвенки.

Поиск обломков метеорита не принёс никаких результатов. С помощью миноискателей были найдены предметы от оленьей упряжи, консервные банки, но не метеорит. По свидетельству эвенков, они находили куски металла вскоре после взрыва, однако, ни один образец так и не удалось получить.

Зато в пробах почвы и торфа найдено повышенное содержание микроскопических сферул, или шариков магнетита, никелистого железа и силикатов. Это соответствует гипотезе рассеяния метеоритного вещества по большой площади. Однако, общая масса вещества, рассеянного подобным образом, не превышает нескольких тонн. А если судить по силе взрыва, то масса космического тела должна измеряться миллионами тонн. Не могли же они все испариться?

Кроме того, сферулы попадают на Землю и сами по себе в виде микрометеоритов. Они есть везде, и являются результатом фонового выпадения космического вещества на планету. Оценки его масштабов сильно отличаются, равно как и сроки сохранения магнетитовых сферолитов в почве.

Радиоактивный фон в районе взрыва был определён как повышенный. Это обстоятельство исследовалось с особой тщательностью, проводились полевые измерения, анализ проб почвы и золы от деревьев и торфа. В результате был сделан однозначный вывод о выпадении радиоактивных осадков после испытаний ядерного оружия на Новой Земле.

Отмечаются определённые последствия биологического характера. Так, был обнаружен ускоренный рост деревьев в районе взрыва, причём как молодых, так и переживших катастрофу. Имеются данные по мутациям у муравьев и дафний. Однако с чем связаны эти явления, не установлено.

Итак… Последствия взрыва были отмечены на значительной территории.

– Эпицентр взрыва и ближайшие окрестности – взрывной волной был повален лес на площади 2100 кв. км (по площади вывал леса примерно сопоставим с Московской областью).

– 210 км от эпицентра взрыва – «На уровне лесных вершин как бы вспыхнуло огромное пламя, раздвоившее собою небо… Чумы, олени летали по воздуху... Ветер кончал стойбища, ворочал лес...» (показания очевидцев).

– 250 км от эпицентра взрыва – сорвало крыши с домов.

– 400 км от эпицентра взрыва – выбило стекла в домах.

– 500 км от эпицентра взрыва – повалило заборы. В квартирах останавливались настенные часы.

– 800 км от эпицентра взрыва – машинист поезда остановил состав, чтобы проверить, не сошёл ли тот с рельсов.

– 1000 км от эпицентра взрыва – расстояние слышимости взрыва.

– Более 1000 км от эпицентра взрыва – на огромной территории Южной Сибири, Средней Азии и почти всей Европы наблюдались аномально светлые ночи: небо светилось необыкновенно ярко и с непривычными цветовыми оттенками. Яркие серебристые облака, пёстрые красочные зори, игра света на сумеречном небосводе – эти и другие странные оптико-атмосферные аномалии наблюдались на территории Евразии от Енисея до Атлантики.

Как уже говорилось, гипотез, объясняющих Тунгусский феномен, насчитывается больше сотни. Правда, количество в этой ситуации не приводит к качеству. В целом по степени реалистичности предлагаемого объяснения можно выделить четыре типа гипотез, начиная с самой невероятной.

Гипотеза №4: инопланетная.

Предположение об искусственном характере взрыва над Тунгуской было впервые выдвинуто писателем Александром Казанцевым ещё до войны (роман «Пылающий остров» в 1940-1941 годах печатала «Пионерская правда»). Полная драматизма история об инопланетянах, которые потерпели крушение, но смогли увести космолёт от населенных пунктов в тайгу.

Тем не менее, в 50-е – 60-е года версия крушения инопланетного корабля пользовалась поддержкой в научном сообществе. Это было время первых полётов в космос.

Гипотеза №3: геологическая.

Известно, что поиски Тунгусского метеорита не увенчались успехом. Так может, его и не было вовсе, а причину взрыва надо искать под землей?

Астрофизик Вольфган Кундт в 1999 году предположил, что взрыв был вызван не метеоритом, а образованием кимберлитовой трубки, сопровождавшимся выбросом 10 миллионов тонн природного газа. Просачиваясь из-под земли, газ какое-то время накапливался в атмосфере, где под действием ветра сформировался длинный газовый хвост. Источником возгорания стал удар молнии, после чего огонь, как по фитилю, пронёсся по газовому хвосту до основного скопления, и вызвал взрыв.

Гипотеза противоречит наблюдениям 1908 года. Очевидцы неоднократно подчеркивали хорошую, ясную погоду и отсутствие грозы. Болид, по наблюдениям, имел чётко выраженное центральное тело, за которым некоторые наблюдатели замечали огненный шлейф, другие его не видели. Не совпадает версия взрыва газа с моделями взрыва, предложенными для объяснения характера разрушений и вывала леса. И всё же, гипотеза имеет серьёзное значение хотя бы потому, что привлекает внимание к изучению геологии бассейна Подкаменной Тунгуски.

Гипотеза №2: метеоритная.

Падение крупного метеорита или роя метеоритов было самым первым выдвинутым предположением. И оно же казалось самым очевидным объяснением до тех пор, пока не был установлен факт: в месте падения отсутствуют фрагменты космического тела. Так почему же метеоритная гипотеза продолжает рассматриваться учеными?

Ежегодно в атмосферу Земли входит множество метеоритов на скорости не менее 11 км/с. Сжатие воздуха перед летящим с такой скоростью телом выделяет огромное количество тепла, что приводит к сгоранию или взрыву метеорита. Взрывы, энергия которых сопоставима с энергией ядерного оружия, не редкость. По определению Юджина Шумейкера, ежегодно происходит взрыв метеорита с энергией в 5-20 килотонн. События масштаба Тунгуски происходят раз в тысячу лет. Всё это – результат взрывов астероидов, а не комет. Эти наблюдения и выводы подтверждаются падением 500-килотонного Челябинского метеорита.

Но если Тунгусский феномен был взрывом астероида диаметром 6-10 км над поверхностью земли, то где же его фрагменты?

Согласно ряду версий, обломки астероида следует искать на дне одного из озер или в болотных впадинах.

Но что, если астероид был, а падения не было?

Моделирование падения Тунгусского метеорита, проведенное в 2020 году, исследователями из Сибирского федерального университета, МФТИ и Физического института им. Лебедева РАН, дало интересную картину. Железный метеорит диаметром 100-200 метров, прошедший по касательной, мог взорваться в момент максимального сближения с Землей, после чего метеорит или его осколки были выброшены рикошетом в космос. Недостаток этой гипотезы очевиден: при таком мощном взрыве должны были остаться хоть какие-то обломки.

Гипотеза №1: кометная.

Предположение, что Тунгусский взрыв был вызван падением кометы, возникло ещё в 30-х годах. Эту идею высказывал геохимик В.И. Вернадский, а также астроном Ф. Уиппл. Кометная гипотеза и сегодня остаётся актуальной. Рыхлое тело, состоящее изо льда, на огромной скорости вошедшее в атмосферу, могло полностью сгореть при взрыве, не оставив обломков. В то же время, рассеивание в атмосфере микрочастиц льда могло образовать серебристые облака, наблюдаемые после падения метеорита даже в Британии.

Высказывались предположения, что Тунгусский метеорит принадлежит к метеорному потоку β-Таурид, связанному с кометой Энке. Его падение пришлось на пик активности этого ежегодного метеоритного дождя, а траектория совпадает с возможной траекторией фрагмента кометы Энке.

У кометной гипотезы есть и свои недостатки. Траектория движения Тунгусского болида хорошо изучена. Если бы объект был кометой, двигаясь таким образом он разрушился бы ещё в верхних слоях атмосферы.

Что мы имеем в итоге?

Несмотря на сто лет исследований, Тунгусский метеорит, феномен, событие или аномалия – остается загадкой. Да, сегодня мы знаем о нём гораздо больше, чем в 1921 году. Мы вооружены сложной вычислительной техникой, в нашем распоряжении новые методы исследования. Не исключено, что собранной информации достаточно для решения Тунгусской проблемы. Не хватает ключа, способного извлечь из этой информации решение.